春暖花開/文 企業(yè)的組織就像是一幢房子,當一個組織變大時,房子中的墻和門就增多,這些墻和門會阻礙部門間的溝通和協(xié)調。而為了加強溝通和協(xié)調,你必須把這些墻和門拆除。

——杰克·韋爾奇

組織結構的重組是實現(xiàn)組織內協(xié)同的關鍵一步。在此之后,組織中的個體會有更清晰的責任和角色認知,適應性行為。為了做好組織內協(xié)同,我們還需要構建新的價值體系,激勵價值創(chuàng)造而非考核績效。

01 重構“組織結構”

從2012年開始,我就關注這樣的話題,即在不斷更新的互聯(lián)網(wǎng)技術之下,組織的新形式到底是什么?

在傳統(tǒng)的組織結構設計中,有幾個基本要素需要關注,即分工及角色、工作專業(yè)化、部門化、管理幅度、集權與分權、正規(guī)化及命令鏈等。組織結構要素的整體設計能界定每一組織成員的權責角色,再通過一定的協(xié)同與控制,組織效率與績效就能提升。

從組織結構設計的發(fā)展來看,企業(yè)界依次選擇了泰勒制、福特制、豐田制與海爾制。

我們雖然不能精準地預測協(xié)同下的組織結構的全景,但我們知道,從組織結構的變革歷程來看,其核心思想經(jīng)歷了由分工到協(xié)同的過程。

企業(yè)已認識到,科層制的組織結構需要被打破,新的賦能的組織結構需要被構建。組織結構重組不再以企業(yè)為中心,而是以顧客需求和用戶價值為中心。組織結構重組的結果要使得組織員工有更好的熱度、資源和能力去滿足顧客的需求。

首先,組織結構的重組應該能適應未來環(huán)境。組織的發(fā)展離不開與環(huán)境的資源交換,制度、文化和社會要求等環(huán)境都會迫使組織結構做出改變。戰(zhàn)略學者們的研究發(fā)現(xiàn),科層制的盛行不僅僅是因為其本質的科學性和效率性,也有很大一部分原因在于其他很多企業(yè)都采取了科層制的結構。他們發(fā)現(xiàn),如果企業(yè)自身不采取這種組織結構,將被社會認為不具備“合法性”,會降低自身的生存和資源交換能力。

其次,組織結構必然要反映戰(zhàn)略。一般情況下,戰(zhàn)略發(fā)生變化了,組織架構也必然隨之調整。正如著名管理學者錢德勒(Chandler)所說,“戰(zhàn)略決定結構,結構跟隨戰(zhàn)略。”

最后,組織結構的重組必然要符合協(xié)同的要求,例如組織結構共享化、去中心化、無邊界化。今天的組織結構更需要靈活性和非結構化,傳統(tǒng)的科層制對環(huán)境及顧客需求缺乏一定的反應力與競爭力。而組織結構的劃小單元、去中心化等能使得組織重煥活力,使個體充分激活。

組織結構設計最根本的原則就是以顧客為導向,為組織員工提供服務支持、資源供給、價值評估與愿景激勵。在這樣的組織結構體系中,信息流向不能再是單向的,或是雙向的,更應該是一種網(wǎng)狀的。在功能表現(xiàn)上,組織能建立起跨團隊、跨部門的正式和非正式的聯(lián)系,構建基于信任的目標共享體系。

02 重新認知“責任與角色”

討論組織內協(xié)同,需要面對的第二個問題,就是組織內員工責任與角色的重新認知,也就是組織內員工責任和角色的認知得變。

傳統(tǒng)的組織結構是基于分工展開的,因此固化的角色和權力帶來了組織的穩(wěn)定,但是也因此導致部門之間的不協(xié)調,以及過度保護部門利益的情形出現(xiàn)。因此需要改變對責任、權力與角色的認知,只有變了才可以更好地實現(xiàn)組織內的協(xié)同。

在組織管理中,個體都是有自由意志的,然而,一個完全自由意志的個體不會實現(xiàn)他的自由意志。因為,個體在不斷釋放、放大自己的自由意志時,必然會對其他人造成影響,也受到其約束與沖擊,因而滿足很短暫,過程很痛苦。

巴納德認為,人的行為本質上是一個有節(jié)制的選擇,要求個體與別人合作。為什么個體會有這樣的自律行為?是因為個體能在責任與能力之間找到一個邊界。

也就是說,為了實現(xiàn)個體的自由意志,他需要與別人合作,如果他不與別人合作,整個過程都是痛苦的。所以,協(xié)同反而會更好地滿足個體的自由意志。

如果能按照整體目標與成果的要求,調整每個人的動機與行為,協(xié)同體系就成了“正式組織”。所謂正式組織,就是有目的、有意識地對兩個以上的個體行為進行調整,由此產生的協(xié)同體系,這也正是巴納德對于組織的界定。

在協(xié)同體系下,各種因素應運而生,如價值觀和文化、行為規(guī)則、責任體系和角色認知等。在這里,一個自由意志的人開始有了社會元素,開始了解并遵從與別人的約定。

要了解一個人的行為,需要弄清楚他扮演著什么樣的角色及承擔什么樣的責任。

在組織變革前后,由基于分工獲得責任體系轉變?yōu)椋瑸橥瓿烧w責任而必須產生的協(xié)同,這也是組織結構需要進行重組的重要原因。

組織協(xié)同需要員工認識到,協(xié)同不僅是要完成自己的任務和目標,還要幫助并協(xié)同完成其他人的任務和目標。

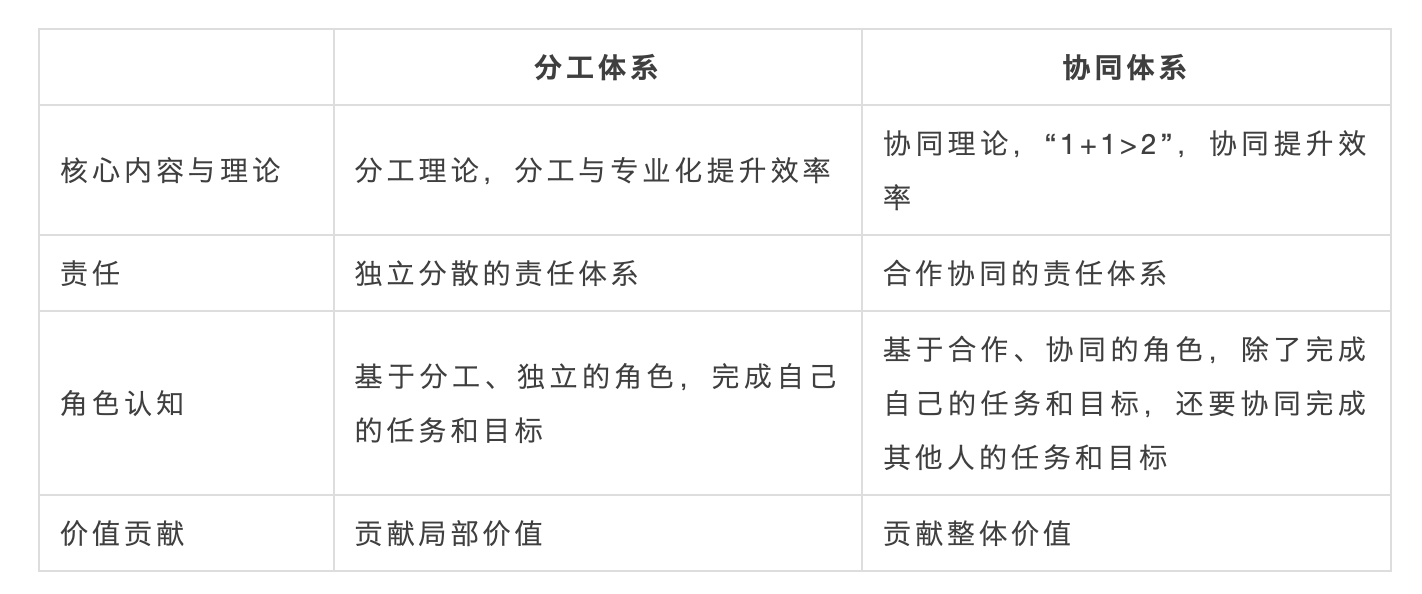

基于分工理論,原來的分工體系通過專業(yè)化和等級制度極大提升了組織效率。現(xiàn)在的協(xié)同體系則基于協(xié)同理論通過合作和協(xié)同產生“1+1>2”的效果,以此提升組織整體效率。從價值貢獻來看,分工貢獻的是局部價值,而協(xié)同貢獻的是整體價值(參見表1)。

表1?分工體系與協(xié)同體系典型特征對比

在企業(yè)實踐中,透過很多案例的觀察發(fā)現(xiàn),基于協(xié)同的責任和角色認知將貢獻更多的價值。

京東非常關注技術的作用,劉強東甚至認為,未來只有三樣東西—“技術!技術!技術!”而技術之下最為本質的就是整合和協(xié)同,通過技術展開充分的數(shù)據(jù)、知識、資源共享與協(xié)作。

《京東人事與組織效率鐵律十四條》指出,“跨部門協(xié)同各方必須主動分享其他部門可能會用到的相關數(shù)據(jù),包括資源投入、項目進展、業(yè)務管理或其他需要參考的關鍵數(shù)據(jù)(除涉及敏感數(shù)據(jù)外),以實現(xiàn)信息分享透明化。”京東還要求管理者時刻與下屬協(xié)同,保持戰(zhàn)略與資源的開放性。京東認識到,組織內協(xié)同才能最大程度地進行技能互補、資源互補、智慧互補,才能更好地發(fā)揮協(xié)同效應,創(chuàng)造更大的顧客價值。

因應技術帶來的變化,企業(yè)要有更大的柔性、更高的效率,并給員工更多的成長空間,因此企業(yè)內部必須是開放的、社區(qū)化的組織形態(tài)。

當組織內部形成一種共享合作的組織結構時,個體的角色認知變化主要體現(xiàn)在:單個責任角色與多個責任角色之間的不同。

1.在傳統(tǒng)的分工理論下,個體的責任體系來自于自身的角色。他的認知就是把自己的分工角色做好,也就是完成自己在崗位上所被期待的一系列的行為模式。

2.?在今天,組織結構和流程發(fā)生變化的情況下,個體扮演著多重角色,不但要做好自己的工作,還需要配合別人協(xié)同做好多個任務。為了更好地與別人產生協(xié)同,個體還需要克制自己的欲望與行為。

協(xié)同的責任體系不僅僅是個體自身的責任體系,更多的是與他人相關、協(xié)同的責任體系。有效的協(xié)同團隊總會使得成員擔負起更多的責任,包括勇于領導團隊的責任、為團隊成員賦能的責任、配合團隊成員獲得績效的支撐責任等。

在新希望六和推動組織變革與協(xié)同發(fā)展時,我們常說的一句話是:有人負責,我配合;沒人負責,我負責。這也是這家公司可以面向互聯(lián)網(wǎng)轉型成功的核心原因之一。

正如組織需要時刻警醒自己的使命與責任那樣,個體也需要時刻提醒自己的責任和價值貢獻。協(xié)同是貢獻個體和組織績效、目標的重要力量,組織也需要幫助員工更新自己的責任體系和角色認知。

在協(xié)同中,個體要勇于打破內心的警惕,充分相信自己的同伴,并毫不猶豫地承擔起自身角色責任和對他人負責的信念。團隊成員相互間的信任與責任承諾是協(xié)同得以成功的重要因素。

03 個體適應性行為

個體有清晰的責任和角色認知后,會在組織中產生一系列行為。而為了更好地促進組織內協(xié)同,對個體的適應性行為就有了要求。

我們將有利于組織內協(xié)同的一系列行為稱為“適應性行為體系”。適應性行為是一個人為了適應環(huán)境而求生存的能力,它的重點是滿足自我的需求,也滿足環(huán)境與社會需要。

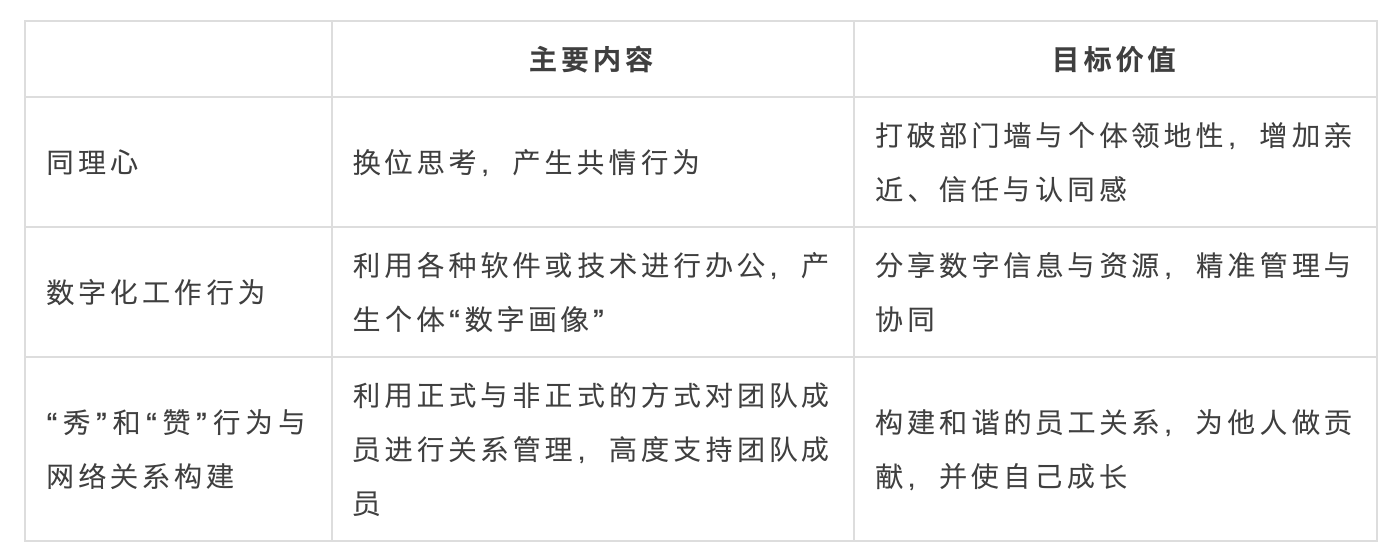

“適應性行為體系”包括同理心、數(shù)字化工作行為,以及“秀”和“贊”行為與網(wǎng)絡關系構建(見表2)。

表2?適應性行為體系與主要內容

同理心是一個心理學上的術語,它一般是指“換位思考”“設身處地地想”“共情”等。

組織內協(xié)同管理,遇到的關鍵挑戰(zhàn)就是組織內部能不能把“部門墻”拿掉,能不能真正讓每個部門的成員在整體系統(tǒng)中去創(chuàng)造價值。這其中的關鍵又是“同理心”,如果組織成員具備同理心,大家就更能彼此了解對方的思維、想法和感受,更容易形成團隊認同感。

在《刷新:重新發(fā)現(xiàn)商業(yè)與未來》一書中,微軟CEO薩提亞·納德拉將自己的成功歸因于一個特質—同理心,而且認為在技術對整個世界進行所向披靡的顛覆之際,同理心比以往任何時候都顯得珍貴。納德拉深刻體會到,同理心讓他成為更好的父母、更好的同事以及更好的合伙人。

但同樣需要注意的是,同理心亦不可過頭。過度的同理心也不利于組織協(xié)同,帶著同理心做出決策可能使個體錯失最佳的理性方案。而且同理心會耗費個體認知資源,認知資源理論告訴我們,認知資源是有限的,當同理心行為過多時,它必將使得員工情緒耗竭與同情疲勞,這也會影響員工工作。

我們發(fā)現(xiàn),為了更好地組織協(xié)同,個體的適應性行為的關鍵之一就是順應數(shù)字化的要求,高效率地展開數(shù)字化工作行為。

數(shù)字化工作行為能極大地提升個體的工作效率,也使得我們很容易觀察和測量到組織中個體行為間協(xié)同的貢獻。

2018年,鏈家上線ACN(Agent Cooperation Network)數(shù)字化協(xié)作平臺,通過三大核心功能將經(jīng)紀人協(xié)同行為轉化為可量化的?"責任刻度":房源任務數(shù)字化:將房源維護、帶看、成交等?12?類協(xié)作場景轉化為線上任務,10?萬經(jīng)紀人實時接收?/?響應;貢獻值算法模型:內置?18?項行為指標(如陪看時長、房源推薦成功率),自動計算協(xié)作分成比例;跨區(qū)協(xié)作地圖:可視化呈現(xiàn)不同門店、區(qū)域間的協(xié)作熱力圖。

例如,通過ACN平臺,鏈家將傳統(tǒng)隱性的?"幫忙帶看"?轉化為系統(tǒng)中可追溯的?"帶看任務?ID -?貢獻值-?分成"閉環(huán);明確每角色在交易鏈條中的標準貢獻值,定義了"房源維護人""?帶看人?""成交人"?等?8?類角色。經(jīng)紀人可實時查看《協(xié)同貢獻排行榜》,Top20%?經(jīng)紀人獲得優(yōu)先派單權?+?培訓資源傾斜。

我們發(fā)現(xiàn),影響協(xié)同績效的很大一部分原因是來自于組織成員之間構建的相互影響的行為體系、非正式關系與人際網(wǎng)絡。

對于組織來說,為了更好地協(xié)同,個體的適應性行為體系不僅需要“秀”行為,更需要“贊”行為,只有你盡量不斷給他人點贊,他人才愿意超越分工,全力以赴支持你。

協(xié)同績效同樣取決于網(wǎng)絡結構與人際關系。我們的研究表明,當組織內員工溝通網(wǎng)絡密度較高時,相互之間的信息通道與資源共享也較好,組織知識管理的績效也能得到較大程度提升。

無論是組織還是個體,大部分人都需要和其他人進行有效合作。每個人都需要實現(xiàn)自我管理,并需要對自己的人際關系負責任。

04 新價值體系

組織內的協(xié)同得以實現(xiàn),最后需要解決的是價值體系與價值關系的問題。這個問題也對組織成員提出了更高的要求,協(xié)同本身就要求企業(yè)設立支撐協(xié)同的價值體系,以及形成新的組織習慣。

在巴納德所提的組織合作系統(tǒng)中,強調組織目標處于核心地位。只有組織目標的制定,才能使環(huán)境中的其他事物具有意義,組織目標是使所有事物統(tǒng)一起來的原則。

但是需要調整的是,外部環(huán)境發(fā)生了巨大的變化,個體與組織的關系更傾向于呈現(xiàn)一種共生關系,傳統(tǒng)的“企業(yè)+雇員”的形式受到了沖擊,組織內工作不一定全部依賴于全職雇員來完成,而將通過多元化的工作主體和方式來完成。

在這種情況下,協(xié)同管理肯定需要有新的價值體系,就像我們在《激活組織》中提到的那樣,組織激勵也發(fā)生了大變化,組織不再激勵考核,而是激勵價值創(chuàng)造。

組織管理者要認識到,人與組織是融為一體的。組織以員工為核心構建一個共同的價值共享系統(tǒng),為個體實現(xiàn)價值創(chuàng)造提供機會與條件,被激活的個體才有可能讓組織具有創(chuàng)造力。在組織里,我們強調自由,但也注重價值實現(xiàn)。

組織管理者也要認識到,組織所要承擔的責任就是拓展個體的能力。正是個體與組織之間的動態(tài)組合,才使得組織和個體都創(chuàng)造了屬于自己的價值。而這種動態(tài)組合的價值創(chuàng)造,產生出非常多的可能性,如果一家企業(yè)能讓強個體來到自己的組織系統(tǒng)中,強個體與這家企業(yè)之間所產生出的收益就會超出人們的想象。

如何做到這一切?這就需要構建協(xié)同管理的價值體系,亦即個體與組織的共生關系。我們不能再以傳統(tǒng)的“組織強,個體弱”的觀點審視兩者關系,也不能讓個體意志凌駕于組織意志之上,兩者的重塑關系應是共生,互為主體,彼此貢獻價值。

一方面,組織要將優(yōu)秀的個體集合到組織平臺上,并提供個體成長與釋放能量的空間,給予個體充足的授權、資源與支持。

另一方面,個體也要充分發(fā)揮自己的創(chuàng)造力,與他人合作和協(xié)同,注重自身的價值貢獻,為組織發(fā)展貢獻價值和提供支持。

互聯(lián)網(wǎng)技術背景下,很多組織調整了“硬”的組織結構,利用各種數(shù)字化和技術手段,構建新的責任體系和角色認知以幫助組織員工更好地協(xié)同。而在這些調整的過程中,我們發(fā)現(xiàn),取得有效成果的企業(yè),都是因為其企業(yè)文化做出了相應的改變。

我們繼續(xù)深究其變化的內核,發(fā)現(xiàn)其企業(yè)文化中都內涵了開放、包容與利他的價值取向。組織協(xié)同的基本要求,就是合作和開放,而利他則是協(xié)同的一個基本理念。

因此,開放、包容、利他正是協(xié)同需要的基本價值觀。同時,共生的理念需要融入個體認知模式中,只有在基本認知中認同了共生,才能真正做到利他與協(xié)同。

小米非常強調共生模式,在組織內傳遞竹林生態(tài)的思想,并在組織間構建了強大的“生態(tài)鏈”。事實上,小米的“共生關系”不僅存在于其與外部組織之間,也存在于小米產品與“米粉”之間,更存在于小米內部團隊之間。也只有如此,價值鏈才構成了相互信任的共生體系,個體才能融入其中并收獲價值鏈或共生網(wǎng)絡的價值。

組織要獲得協(xié)同管理的績效,就需要構建新的激勵模式,而不是采用傳統(tǒng)的績效管理。例如,微軟之前在績效管理上采取“強制等級排名”,這其實嚴重影響了協(xié)同效果,導致成員之間無法形成開放和合作的氛圍,進而導致企業(yè)面對環(huán)境變化無法做出有效的回應。

因此,微軟進行了績效變革,重塑新的績效體系,并強調三個維度,即促進合作、幫助成長、獎勵價值。

在促進合作上,微軟關注組織員工是否借力或助力他人,主要圍繞三個維度展開:

1.你是否整合、利用了前人的工作成果?

2.你是否為他人的成功做出了貢獻?

3.你自己的貢獻是什么?

當在這三個方面做好了,個體的協(xié)同意愿和協(xié)同能力也會穩(wěn)步提升。同時,在微軟的新價值體系中,績效管理取消評價,更關注于員工學習、發(fā)展和創(chuàng)造價值的指導性對話。

在這個新的績效體系下,員工只要真正做出了價值創(chuàng)造就會得到獎勵。這種價值創(chuàng)造不僅表現(xiàn)在自身貢獻上,還表現(xiàn)在是否有效地促進了他人的貢獻。

這種激勵價值創(chuàng)造的體系,不僅對員工目標達成做出貢獻,也對組織其他成員的價值創(chuàng)造或目標達成做出貢獻,這樣的激勵模式推動了組織內協(xié)同的高效實現(xiàn)。(本文完)

京公網(wǎng)安備 11010802028547號

京公網(wǎng)安備 11010802028547號